文章 2500 字

速度只需 6 分钟

上一篇介绍了卢曼老爷子的卡片盒笔记法,这个方法固然高效,但只是他高产的原因之一,因为再深刻的思考,若方向缺乏聚焦,最终也只是一地碎片,彼此孤立,难成聚沙成塔。

让其硕果累累的关键,是卢曼在其专业领域数十年如一日的聚焦与深耕,而 PARA ,正是将专业领域拆解为可行步骤的顶级心法!

初探 PARA

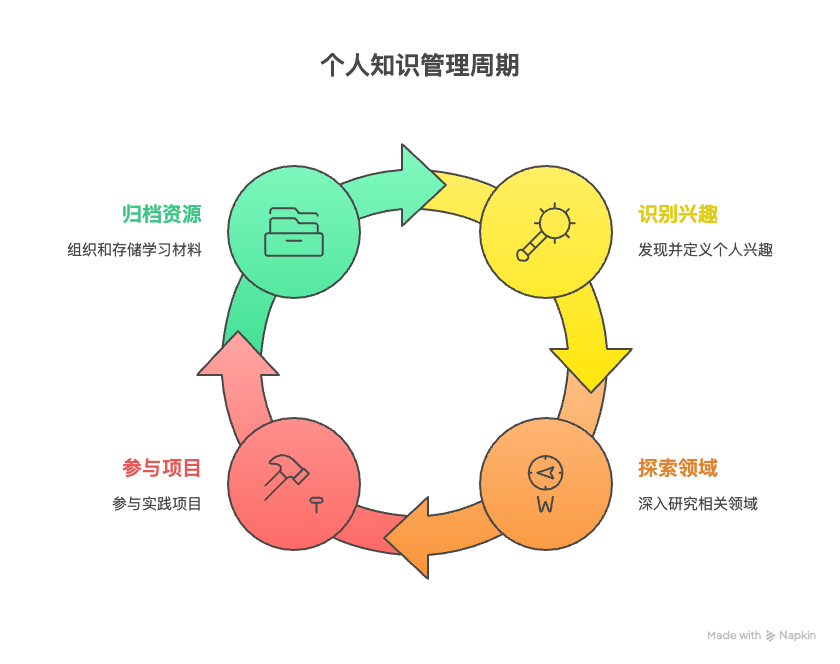

在介绍 PARA 之前,先还原萌新到大牛的成长之路:萌新可能有很多兴趣,例如写作、美食、心理学、绿植、摄影等等。为练出一技之长,他把写作定为精进的方向,并进行大量的练习,不断在实践中总结经验,最终成了一名写作能手;之后他又将精力转向心理学,重复上面的路径,又成为了一名能写文章的心理咨询师。

成长过程中,他的兴趣也在不断拓展,之前没接触过的自媒体、课程运营等方向纷纷加入了兴趣库,至此,由兴趣→领域→实践→新兴趣的飞轮正式跑通,萌新也踏上了快速迭代的成长之路。

而 PARA ,正是对这个成长飞轮的精准映射!

这里正式引入 PARA 的概念:项目 (Project)、领域 (Area)、资源 (Resource)、归档 (Archive)。

与传统信息分类方式不同,PARA 摒弃了以内容本身作为分类的原则。原因很简单:多数人不可能熟悉某一分类规则下的所有类别,而信息又充满了极高的随机性。例如一篇关于汽车的文章,既可以归到机械类,也可以归为交通类,类似的信息一旦多了,分类就会成为沉重的操作负担。

PARA 则以精进阶段为信息的分类依据:

多维度分类

在实际分类中,总有一些笔记游离在 PARA 之外,例如大量的提示词模板、搜集的好词好句,还有贯穿所有内容的索引笔记。它们不属于 PARA 的任意一类,那么它们的归类又成了难题。

所以,别试图用一套分类法(即便是 PARA )去划分所有笔记。可以先用一种分类方式划分,对于无法覆盖的内容,再用另一种维度重新划分。

例如,我将所有笔记都分为了内容笔记与索引笔记:

其中内容笔记又可以分为固定笔记与流动笔记:

而我以 PARA 为主干,将笔记分为了:项目、工作、领域、兴趣、文献、资源、归档、输出、测试这 9 个类别:

当我们不再执着将所有笔记都用同一维度划分时,那些难以归类的笔记反而都能找到自己的位置,最终每个类别都井然有序,互不干扰。

标签、分类与索引

提起信息分类,还有三个绕不开的概念:分类、标签与索引——它们都是为了快速找到目标笔记。

分类:互斥的文件夹

分类等同于文件夹,彼此之间是互斥的,一份文件不能既存放到文件夹 A 中,又存放到文件夹 B 中。所以对于分类,要尽可能减少总量,每种分类也要足够宽泛,避免陷入 “细分过度” 的麻烦之中。

标签:灵活的属性贴

标签是笔记的自身属性,相较于分类的唯一性,同一个笔记可以打多个标签,对我来说,标签就是「大脑的第一印象」,例如一篇健身笔记,可以打上 pdf 、健身、撸铁、硬拉、蛋白粉、总结、论文、永久笔记 等多个标签,它们意思相近也无妨,关键在于「如何快速想起它」。后续搜索时,只要抓住任一印象,就能定位到笔记...

索引:关联的逻辑线

索引是目录,根据内容的逻辑关系,将不同笔记按照前后,从属等关系串联起来,这对于卡片盒笔记法来说,尤为重要,因为只有将不同的笔记索引起来,才能有效的定期回顾,为我所用!详情可参考上一篇文章中的索引笔记部分,这里不再赘述。

再探 PARA

到这里,关于笔记分类的部分就说完了,最后还想回归文章的标题:为什么说 PARA 是一种成长的顶级心法!

因为 PARA 本质上对应了影响学习的四个重要因素:

更重要的是,这套逻辑特别适配当下碎片化的学习场景。

我们之所以觉得碎片化时间没用,是因为没有明确的目的,所以在零碎的时间吸收的都是零散的内容,无法形成系统的沉淀!而 PARA 相当于给注意力装上了一层滤网,让我们在接触信息时,自动筛选出与领域、项目相关的内容,所以哪怕是碎片化时间,也能捕获有用的信息、产生有价值的灵感。

一句话概括:PARA 能让我们带着明确目标,在碎片化时间里,做系统化的积累。

这特别适合消化那些记忆点密集的知识,例如历史、社会学、心理学、医学等等,因为碎片化的时间学习会拉长学习周期,学习的过程中,会不断调取之前学过的内容,起到了间接回顾的效果;举个例子,一篇由 10 个段落组成的文章,花一下午看完,10 天后可能只记得大概;但每天看 1 段,10 天后对内容的记忆会更加深刻。

PARA 将要学习的系统知识拆解成了清晰的知识地图,并以项目的形式往前推进,在推进的过程中,我们目标明确,所以哪怕时间是零碎的,我们的方向也是聚焦的,沉淀的思考也是成体系的。

结合着卡片盒笔记法,随时记录自己的灵感、搜集并整理文献笔记,将思考与成果存入永久笔记中,定期的与笔记对话,不断加深对知识的理解,产生更深刻的思考,如此循环往复,厚积薄发,不断进步!

更绝妙的是,PARA 不是线性递进的单向循环,而是交叉并行的运作模式:我们在执行项目、不断精进领域的同时,也在探索更多的兴趣,三种模式同步运作,互相滋养。让学习摆脱了路径单一的流水线,繁衍成了一个有机生长的生态系统。

小结

如果说 PARA 为个人知识体系搭建了骨架,卡片盒笔记法让知识生长出了肌肉,那么下一篇要讲的 CODER 信息处理流程,就是为体系注入流动的血液。

这三者结合,才能让「知识巨人」彻底鲜活起来,下一篇,我们会以 CODER 流程为主线,详细的聊一聊信息加工的完整过程。

一个自我升级的后花园

专注于认知升级、效率提升与实践总结

当然也会掺杂着其他方面的碎碎念

如果内容跟你同频,大概率会戳中你

欢迎关注庖丁之刃